지구의 70% 나들이 짜릿… 비행도 착륙도 자유롭게… 강사 교육 자격증도 따내

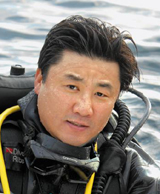

1993년 개봉한 '그랑 블루(Le Grand Bleu)'는 숨 쉬지 않고 해저 105m를 잠수한 자크 마욜을 모델로 한 영화다. 마욜은 "끝없이 들어가면 피아(彼我)의 경계가 사라지고 삶과 죽음이 하나가 된 듯한 상태가 된다"고 했다. 심해(深海)는 과연 어떤 세상일까. 2007년 독도 인근 해역에서 국내 최고인 105m 스쿠버 잠수 기록을 세운 김상욱(45) 전국스킨스쿠버연합회 이사는 그 해답을 줄 수 있는 사나이다.

■한국 바다에 가장 깊이 들어가다

"보름간 물에 들어갔다 나오길 반복하며 거리를 늘려 105m까지 갔습니다." 김상욱은 질소·산소·헬륨을 섞은 기체를 이용했다. 30m 아래에선 질소 분압이 높아져 뇌신경 마비가 오는 '질소마취'를, 60m 밑에선 과도한 산소 분압으로 발작이 일어나는 '산소중독' 증세를 느낀다.

스쿠버 장비를 이용한 잠수 기록은 2003년 영국인 마크 엘 야트가 태국 푸껫에서 세운 313m다. 하지만 물살이 세고 조수간만(潮水干滿) 차가 큰 데다 탁도(濁度)까지 높은 국내 바다에선 현실적으로 세우기 어려운 기록이다.

"2001년 308m를 내려간 전설적 다이버 존 베넷(영국)이 2004년 서해에서 침몰선박을 조사하다 56m에서 실종됐어요. 국내 바다는 만만치 않습니다." 김상욱은 "우리 바다에서 가장 깊게 들어갔다는 데 자부심을 가진다"고 했다.

한국의 간판 스쿠버다이버 김상욱은 중1 때 외삼촌의 영향을 받아 처음 물속을 경험했다. "들어가는 순간 '이거다' 싶었어요. 하지만 대기업 임원이셨던 아버지의 불호령 때문에 더는 할 수는 없었습니다."

대학 졸업 후 대우에 입사해 4년간 일했지만 바다에 대한 열망은 가시지 않았다. 결국 집안과 인연을 끊는다는 각오로 1995년 훌쩍 호주로 떠났다. 호주 케언스와 사이판을 돌며 3년간 마음껏 물에 뛰어들었다.

외환위기로 한국에 돌아온 김상욱은 호프집을 운영하며 번 돈으로 2000년 스킨스쿠버 전문 업체를 차렸다. 5년간 미친 듯이 훈련한 끝에 2005년엔 국내에서 10번째로 인스트럭터 트레이너 자격증을 손에 쥐었다.

강사를 가르치는 자격을 가진 인스트럭터 트레이너는 국내에 18명뿐이다. "국토해양부 요청으로 인공어초를 투하하는 일도 했어요. 고도의 훈련을 받은 전문가가 아니면 할 수 없는 작업이죠."

- ▲ 한국의 간판 스쿠버 다이버 김상욱은“남들이 쉽게 가볼 수 없는 세상을 경험한다는 것이 쾌감을 준다”며“좀 더 많은 사람이 이 경험에 동참했으면 좋겠다”고 말했다. /김상욱씨 제공

■70%의 세상이 궁금하지 않나요?

스쿠버다이빙이 없으면 지구의 70%를 이루는 물속 세상을 놓친다는 것이 김상욱의 생각이다. "세상을 뒤집어놓은 듯한 광경이 물속에 있어요. 거기서 자유롭게 비행하다 원할 때 착륙할 수 있는 것이 최고의 매력이죠."

그가 꼽는 최고 풍경은 태평양의 팔라우와 호주 그레이트 배리어 리프다. "그레이트 배리어 리프엔 모든 수중 생물이 다 있는 것 같아요. 해양박물관 같죠. 30m 이상 시야가 확보되는 팔라우에선 마음이 저절로 맑아집니다." 2000~3000마리의 물고기 떼가 부딪치는 장면은 장관이다. "회오리바람처럼 물고기가 섞이는데 그 안에서 묘한 질서를 이뤄요." 그는 각종 대회에서 30회 이상 수상한 수중 촬영의 전문가이기도 하다.

장비가 개당 2000만원이지만 결과를 보면 아깝지 않다고 한다. 그는 수많은 생명도 구했다. "누군가 올라가려고 애는 쓰는데 계속 제자리인 거예요. 가서 보니 공기가 떨어져 가더라고요. 뒤에서 몰래 잡고 조용히 끌어올렸죠."

김상욱은 "적어도 20시간은 교육받고 바다로 들어가야 합니다. 어떻게 헤엄을 치는가가 아닌 위급 상황에서 어찌 해야 하는지를 배우는 것"이라고 말했다. 그도 해양 조사 작업을 하다 어민이 쳐놓은 그물에 몸이 묶이는 등 아찔한 순간이 많았지만 그때마다 침착하게 위기를 탈출했다.

조선일보 스포츠 장민석 기자 jordantic@chosun.com 2011.01.28 (금) 오전 3:06

2011년 1기 강사강습회 개최 결과

2011년 1기 강사강습회 개최 결과

김창모 트레이너 국토해양부장관 표창 수상

김창모 트레이너 국토해양부장관 표창 수상